Unknown (Roman) Mosaic of a Rabbit, 5th–6th century – https://www.getty.edu/art/collection/object/103T3C

Le temps des enseignants-chercheurs vu sous l'angle de l'ordonnancement temps-réel

Comment passe notre temps ? Nous sommes toujours “sous l'eau cette semaine, mais la semaine prochaine ça ira mieux”. Que faisons-nous toute la journée pour être tellement conscients du temps qui passe trop vite et qui n'est pas rempli des activités que nous aimerions y mettre ?

C'est quoi votre travail ? que faites-vous toute la journée ?

Quand nous enseignants-chercheurs essayons d'expliquer à notre famille, à des amis, à des partenaires des entreprises ou à nos propres étudiants de quoi sont faites nos journées professionnelles, il y a toujours une incompréhension dans l'oeil de l'interlocuteur qui donne envie de proposer vraiment un exercice vis ma vie de....

Un des aspects les plus importants me semble être la variété des activités. On peut dans la même journée pratiquer 4 ou 5 des activités suivantes (et souvent tout l'ensemble en un ou deux mois) :

– Faire un cours très technique, pour lequel il faut être concentré sur le sujet, le discours, les réponses aux questions ;

– Répondre à des mails d'étudiants

– Participer à une formation professionnelle (rare)

– Participer à une réunion de lecture, discussion et classement de dossiers de collègues à recruter ou promouvoir ;

– Programmer (pour les informaticiens et les membres de certaines autres disciplines)

– Passer 1h à faire des mails, chercher une salle, préparer un sondage de dates pour une équipe X dans le contexte enseignement ou recherche ;

– Travailler 1h ou 2 devant un tableau avec un doctorant ou quelques collègues ;

– Rédiger ou relire une section d'un article ;

– Lire des dossiers d'étudiants à recruter, classer, interviewer, ...

– Préparer un cours ou un sujet d'examen, corriger des copies et remplir des tableaux de notes ;

– Participer à un jury, une réunion pédagogique, une réflexion de refonte de maquettes

– Réfléchir, lire, gribouiller des synthèses, et recommencer

– Répondre à des mails de sollicitation pour participer à des comités de recrutement ou autre tâche administrative ;

– Orienter des étudiants

– Assister à un séminaire recherche bien pointu ;

– Lutter avec les outils des différentes tutelles du labo pour réserver soi-même un hôtel et un moyen de transport

– Préparer une revue de projet ou une réunion de lancement de projet ;

– Remplir les tableaux excel de la soumission à un appel à projet ;

– Lire son mail, lire son mail, lire son mail, ... et depuis le COVID : vérifier les 2 ou 3 salons de chat auxquels on est abonné

– ... j'en oublie sûrement ...

Le deuxième aspect extrêmement important, c'est que l'organisation du temps pour réaliser toutes ces tâches dans les délais impartis nous incombe presqu'entièrement. Personne n'a d'assistant.e pour tenir son agenda, sauf cas de charge lourde genre direction de structure. Dans la liste ci-dessus, seules les heures devant les étudiants sont imposées de l'extérieur et connues relativement longtemps à l'avance. Il s'en déduit des heures de préparation à placer avant, et des heures de correction à placer après (et avant les jurys), mais la manière de gérer son temps est ensuite tout à fait personnelle. Certains placent toutes les activités pénibles le même jour pour avoir l'esprit libre les autres jours, d'autres les dispersent pour les rendre plus supportables par dilution. Certains préparent leur agenda personnel longtemps à l'avance et essaient de s'y tenir, d'autres remplissent les journées selon ce qui vient, en flux tendu. Certains ont une “todo-list” plus ou moins artisanale où ils notent absolument tout pour s'en libérer l'esprit, d'autres se fient à leur mémoire ou ont pris le parti de rater quelques rendez-vous. Certains sont toujours à l'heure, d'autres systématiquement en retard... toutes les stratégies imaginables ont été essayées par quelqu'un quelque part, un jour.

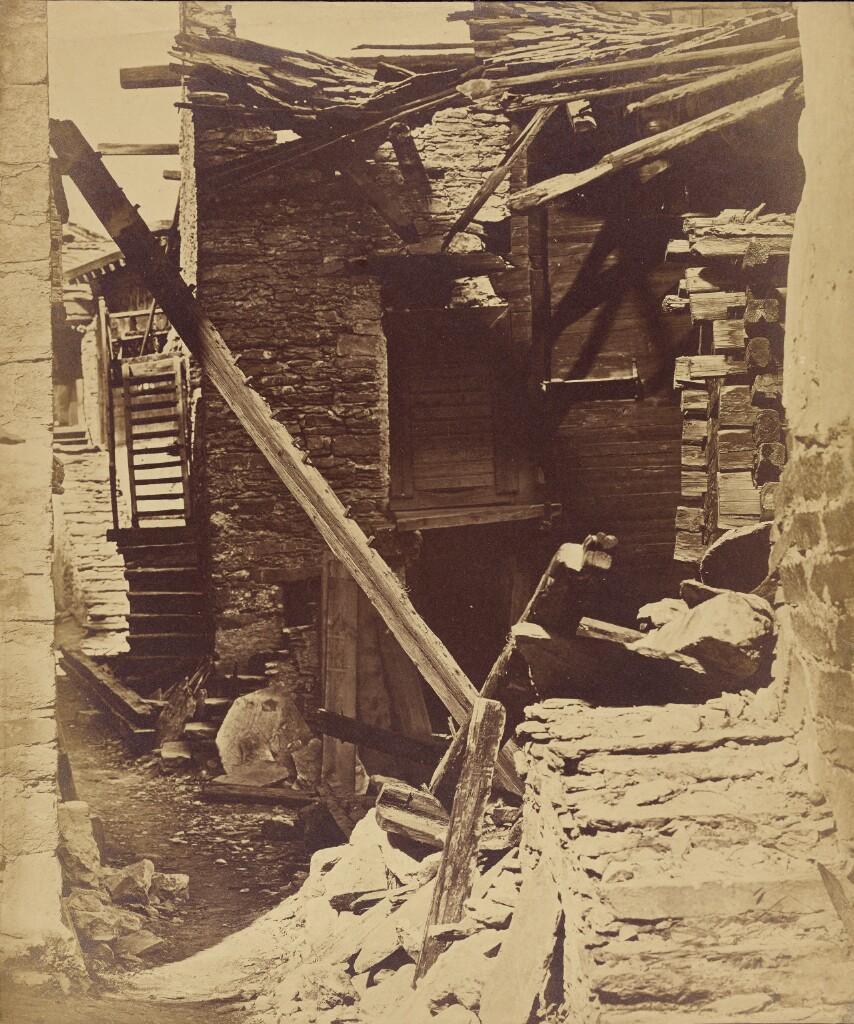

Le dernier aspect du métier, qui est parfois désespérément énervant, c'est que les tâches récurrentes liées à la structure d'une année universitaire, dont on pourrait penser qu'elles sont aussi réglées que du papier à musique, doivent quand même être ordonnancées dynamiquement et dans l'urgence pour cause de manque de personnes qui devraient être chargées de cette planification en amont. Ces tâches sporadiques — au sens de l'ordonnancement temps-réel — qui ne devraient pas l'être s'ajoutent aux tâches réellement sporadiques. Il y en a en effet quelques-unes qui le sont vraiment, par exemple déménager le personnel d'un laboratoire dont le plafond s'est effondré, essayer de faire quelque chose pour un.e étudiant.e ou un.e collègue qui ne va vraiment pas bien, organiser la visite d'un ministre toutes affaires cessantes, se mettre en ordre de marche pour répondre à un appel à projet qu'on ne peut vraiment pas laisser passer. Quoique... ces deux derniers exemples illustrent bien l'agitation perpétuelle du milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui semble capable d'une production illimitée de tâches sporadiques variées et inattendues. On en vient même à penser que le bombardement continu de ces tâches sporadiques fait partie intégrante de l'idéologie du management de l'enseignement supérieur et de la recherche.

De l'effet pervers des outils numériques sur l'organisation du temps

Quand j'ai pris mon poste de professeure au début du siècle (littéralement, c'était en septembre 2000), mon emploi du temps du semestre tenait sur un bristol glissé dans mon agenda papier format A6, il était parfaitement régulier pendant les 12 semaines d'un semestre. Et je le connaissais évidemment par coeur dès la première semaine. L'agenda me servait à noter — au stylo non effaçable — les déplacements de 1 à plusieurs jours, et les réunions exceptionnelles. Aujourd'hui sans emploi du temps partagé en ligne et synchronisé avec mon téléphone, j'aurais du mal à savoir le matin en me levant où je dois aller dans la journée, pour rencontrer qui, et sur quel sujet.

La puissance des outils numériques avec synchronisation quasi-instantanée entre participants pousse à remplir les moindres coins “libres” des journées. On se retrouve à faire 5 ou 6 activités vraiment différentes dans la même journée, sans pause. Quand il fallait plusieurs jours pour stabiliser un créneau de réunion, c'était nécessairement assez loin dans le futur, le remplissage de l'emploi du temps de chacun n'était pas parfait, et il restait des “trous”.

Nos employeurs nous proposent régulièrement des formations gérer son temps et ses priorités. En tant qu'enseignante-chercheuse en informatique, familière du domaine des systèmes d'exploitation et des systèmes dits temps-réel, j'interprète évidemment ces questions de gestion du temps et des priorités comme un problème d'ordonnancement temps-réel de tâches de durées variées et aux échéances plus ou moins proches. Le saucissonnage des activités rappelle que travailler en temps trop hâché n'est pas efficace, toute personne ayant un jour regardé le surcoût des changements de contexte entre processus dans un système d'exploitation vous le dira. L'analogie va assez loin : quand vous passez du travail de recherche au tableau avec un étudiant, à une activité bureaucratique et urgente de remplissage de tableau excel, il vous faut en quelque sorte sauvegarder l'état de la discussion, vider vos registres mentaux de ces préoccupations scientifiques, mettre de côté les questions qui restent en suspens, vous mettre dans l'état d'esprit nécessaire à l'activité bureaucratique, et recharger dans votre mémoire les épisodes précédents de la dite activité (ce qui veut souvent dire fouiller ses mails ou ses fichiers sauvegardés pour retrouver la question à laquelle est censé répondre ce nième remplissage de tableau excel). Les schémas toujours présents sur le tableau sont là pour vous aider à revenir plus facilement aux questions de recherche plus tard, raison pour laquelles les tableaux blancs disponibles dans des espaces partagés sont en général décorés de messages “NE PAS EFFACER !!!” plus ou moins colorés et péremptoires, selon l'urgence de l'interruption excelliforme qui nous les a fait abandonner.

J'ai assisté moi-même à une formation de gestion du temps et des priorités. Ce que j'en ai tiré va beaucoup moins loin que le premier chapitre d'un ouvrage de base sur l'ordonnancement temps-réel. On en ressort avec un principe qui mêle l'algorithme EDF, pour Earliest-Deadline-First et quelques bricolages du genre s'il reste des trous, en profiter pour dépiler quelques réponses pas trop longues par mail. Pourtant si dans les algorithmes d'ordonnancement temps-réel on chasse les trous pour augmenter l'occupation utile du “processeur”, dans la vie professionnelle ces “trous” sont en fait indispensables. Mon algorithme personnel consiste à respecter les échéances (j'ai une horreur maladive d'être en retard) tout en ménageant des plages de temps suffisamment longues où je peux réfléchir. La difficulté majeure n'est pas tant de trouver du temps, que de trouver du temps pendant lequel on a l'esprit à peu près libre.

De l'absurdité des outils numériques sur la mesure du temps

L'organisation par projets de nos activités de recherche (et maintenant aussi d'enseignement) s'accompagne du remplissage de feuilles de temps. Qu'est-ce que c'est encore ? Vous voyez l'avocat d'affaire dans les films américains qui tient dans la main un bidule à cliquet pour décompter précisément les minutes à facturer à chaque client ? Eh bien c'est ça, transposé dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, sous prétexte que nos financeurs doivent en avoir pour leur argent de manière vérifiable ! Nous sommes donc censés remplir au jour le jour un genre de tableau excel en ligne où chacun note combien de temps il a passé sur un projet. La granularité varie de la journée à la ½ journée. Tout cela est validé par le chef de projet, puis par le directeur de structure. C'est ensuite revếtu de diverses signatures et soigneusement archivé, à ressortir en cas d'audit par le financeur. Il faut que le tableau complet, pour les 3 ou 4 ans du projet, soit conforme au tableau initial du dépôt de projet, au vu duquel on a obtenu le financement. Il faut aussi éviter de déclarer des ½ journées de travail un jour férié ou un jour de vacances, ou un jour où on était en fait en cours. Mais si vous papotez 10mn avec un collègue en le croisant sur le campus entre le bâtiment recherche et le bâtiment enseignement, si vous réglez une question importante en buvant le café, si vous réfléchissez la nuit à un problème de recherche qui vous a occupé.e toute la journée, faut-il immédiatement noter tout cela sur votre feuille de temps ?

Quelques éléments d'appréciation chiffrés

Pour satisfaire les amateurs de chiffres précis, mais sans prétention à l'étude statistique, voilà quelques éléments de ma vie professionnelle, à comparer avec vos pratiques :

Entre 15 et 20000 mails professionnels par an (hors spam, bien sûr). Pour 1607h de travail effectif théoriquement. Mais même en prenant une hypothèse basse de 10000 mails pour une hypothèse plus réaliste de temps de travail de 2000h par an, il reste à traiter 5 mails à l'heure. 1 mail toutes les 12mn si l'on ne fait que ça. Comment cela est-il même possible ? Simplement en laissant filer certains messages sans réaction. Il faut reconnaître que, plus on avance en carrière, et plus c'est facile. La quantité de messages par lesquels quelqu'un sollicite notre attention — et donc reviendra à la charge si c'est vraiment important — excède la quantité de messages auxquels on doit absolument répondre.

Environ 4 sondages evento (la version pro de doodle) ouverts en permanence avec des groupes de taille variable, de contextes différents, et qui se chevauchent évidemment. Plus quelques autres planifications de réunions en cours, avec des collègues qui fonctionnent plutôt par mail pour ça. Il arrive un moment où l'on passe plus de temps à ordonnancer nos activités qu'à travailler vraiment. Tout chercheur du domaine de l'ordonnancement temps-réel sait que c'est parfaitement idiot. Là encore, quand doodle est arrivé en 2006, toute personne sensée qui planifiait des réunions en cochant des cases sur un papier d'après les réponses de ses collègues à une proposition de réunion envoyée par mail (en essayant de ne pas se tromper entre les collègues qui donnent leurs disponibilités, ceux qui donnent leurs indisponibilités, et ceux qui hésitent encore), s'est réjouie de l'ergonomie de l'outil. Quel temps gagné, n'est-ce pas ? La réjouissance n'aura pas duré bien longtemps. Il semblerait que le temps ainsi gagné ait été entièrement “consommé”, ou reperdu, par la prolifération des sondages de dates. Effet rebond, quand tu nous tiens... Et comme il devenait difficile de ne pas promettre sa présence à deux endroits en même temps, les outils se sont adaptés pour montrer les conflits. Le choix “peut-être” est apparu en plus de “oui” et “non”, pour représenter des contraintes “molles” et indiquer qu'on veut bien subir un peu de pression pour se rendre disponible si c'est vraiment le seul choix possible. Sans ces contraintes molles, pas de comité de sélection. Quelle personne un tant soi peu impliquée dans l'organisation des activités de son équipe/labo/contexte d'enseignement pourrait aujourd'hui se passer de ces outils de planification en ligne ?

Stratégies de réappropriation du temps

Alors que se passe-t-il dans notre métier ? Si tout ne s'est pas encore effondré, c'est que chacun met en place, avec plus ou moins de succès selon la liberté qu'il a au stade de sa carrière, des stratégies personnelles de réappropriation du temps. C'est parfois inconscient. Essayez de demander à vos collègues proches comment ils construisent l'emploi du temps du mois suivant.

Déconnexion partielle

La première action, relativement simple, consiste à supprimer toutes les notifications (de mails entrants, de messages dans les salons de chat, de réunions à venir, ...). Personnellement j'ai même pris le parti de fermer complètement la fenêtre du mail quand je veux vraiment me consacrer à une activité. J'emporte de moins en moins souvent mon ordinateur portable dans les réunions, je prends des notes dans un carnet. Cela supprime efficacement certains symptômes.

Planifier des blocs inviolables

Une autre stratégie consiste à remplir son agenda d'un nombre raisonnable de blocs inviolables par semaine. Par exemple 4 fois 2h. Et on n'y touche plus, quoi qu'il arrive (à part le déménagement à cause du plafond qui s'effondre). Parfois le reste de la semaine est plein à craquer et ces blocs inviolables se retrouvent n'être que des temps de respiration. Mais parfois la stratégie a permis de refuser un remplissage excessif, et ces trous sont effectivement des temps de réflexion.

De l'espace comme ralentisseur naturel

Avant le COVID je rouspétais un peu d'avoir cours le matin ici, et l'après-midi ailleurs, à 30mn de vélo ou de tram. Pendant le COVID je rêvais de ces trajets à vélo, le nez au vent, l'esprit qui vagabonde. Et maintenant je les recherche délibérément, comme tampons entre activités différentes. L'efficacité terrible des changements de réunions en 2 clics, collés à nos écrans toute la journée, nous a quand même un peu vaccinés contre les journées totalement pleines. J'ai développé une stratégie d'ordonnancement qui accorde de la valeur aux “trous” mentionnés plus haut.

De la rencontre “en vrai” comme mesure de la quantité de travail faisable en groupes

J'ai déjà avancé l'idée plusieurs fois qu'on devrait essayer une solution radicale : plus de mails, mais une réunion physique de 2h tous les 15 jours, vissée en dur dans l'agenda pour toute la durée de l'activité, en commun avec toutes les personnes concernées par un sujet. On se voit, on traite tout ce qui peut être traité dans ce temps, et pas plus. Bien sûr chacun d'entre nous appartient à plusieurs groupes qui devraient travailler comme ça, et chacun a un ordre de priorités tout à fait personnel entre les différents groupes dans lesquels il est engagé. Mais c'est justement l'intérêt de la proposition : la possibilité de réserver des créneaux fixes pour toutes ces activités est une juste mesure de la quantité d'activités diverses dans lesquels il est raisonnable de s'engager, et la durée des créneaux est une mesure de la quantité de travail qu'on peut espérer.

Prétendre qu'une organisation plus flexible ou agile est meilleure, c'est croire qu'on fera mieux ou plus en devant ajouter à tout ce travail qu'on a promis la tâche d'ordonnancement dynamique. Et finir par passer un temps déraisonnable à cette tâche d'ordonnancement, en étant frustré de faire mal tout le reste du travail.

Il est (toujours) urgent de ralentir

Mais lutter vraiment contre l'atomisation du temps qui épuise, nous rend parfois quasiment bête et en tout cas très inefficace, exige d'aller plus loin. Il nous faut prendre conscience de l'effet grisant de ces journées pleines à craquer où on a le sentiment d'être superman ou superwoman sans s'avouer que c'est épuisant, où chaque mail d'invitation (même si c'est à un comité théodule où l'on sait qu'on passera beaucoup de temps) sonne comme une reconnaissance de sa position dans le système, où l'on est trop tentés par des sollicitations de travail en commun sur un cours ou un sujet de recherche pour refuser alors que la barque est déjà trop pleine. Il nous faut admettre que la fuite en avant perpétuelle vers de nouveaux projets à construire nous attire parfois plus que le fait de simplement faire le travail promis dans le montage de projet précédent.

Encore une fois, le diagnostic est le même : il est urgent de ralentir.

@flomaraninchi@pouet.chapril.org